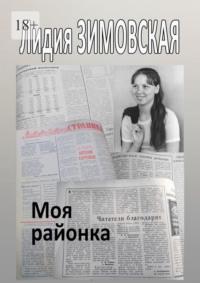

Читать онлайн книгу «Моя районка» автора Лидия Зимовская

Моя районка

Лидия Федоровна Зимовская

Повесть «Моя районка» Лидии Зимовской лаконично и точно передает атмосферу в коллективе районной газеты. Здесь за несколько месяцев вчерашняя школьница стала серьезным корреспондентом. Журналисты провинциальных газет советского периода скажут: «У нас было так же». Читатели почувствуют эпоху 70-х годов ХХ века.Лидия Зимовская включила в повесть 3 рассказа из своего сборника «Улыбка сквозь трамвайное окно», поскольку они посвящены коллегам первой газеты, в которой работала автор.

Моя районка

Лидия Федоровна Зимовская

© Лидия Федоровна Зимовская, 2024

ISBN 978-5-0062-5498-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Радио. Начало

Впервые прикоснуться к журналистике мне позволило радио. В моем родном городе Усолье была студия районного радиовещания, впрочем, как и в других райцентрах нашей Пермской области, да и всего необъятного Советского Союза. В штате был только радиоорганизатор. Так официально назывался редактор радио. Помощниками ему становились любители на общественных началах. Порой даже диктор был нештатный, если среди жителей находили красивый голос.

Местное радио было слепком всесоюзного. И хотя выходили передачи раз в неделю, начинались они непременно с новостей – о посеве, сенокосе, уборке урожая, надоях на фермах, лесозаготовке, производстве продукции и тех, кто во всем этом отличился. Были передачи на политическую тему – регулярные отчеты райкома партии, райсовета и райкома комсомола. Были беседы врачей и учителей, агрономов и лесников. Включали песни для передовиков производства и юбиляров, чьи имена были известны в районе. Была у нас и местная «Пионерская зорька» – изредка на радио давали слово детям, чтобы они могли рассказать о школьной жизни. Жизни после уроков, естественно. Интересного было много. Например, шефство над малышней – октябрятами из начальных классов. Сбор металлолома и макулатуры. Тут соревнование между классами шло азартно. У каждого на школьном дворе была своя куча металла. Ее пополняли ржавые железки, от которых подчищали собственный двор. Удачей было притащить старую кровать или батарею отопления. Или тяжелый утюг, если чья-то бабушка согласилась гладить белье электрическим, а чугунный, который разогревался углями, пожертвовать внуку для рекорда по сбору металлолома. Вожделенной цифрой была одна тонна лома, которую стремился собрать каждый класс. Старое железо на приемный пункт увозил грузовик. А вот макулатуру – добытые по всем окрестным домам ненужные газеты и журналы – пионеры сначала собирали в классе, а затем тащили к старьевщику. И сразу получали за нее деньги. И хотя рядом с пунктом приема стоял продуктовый магазин с разными вкусностями, деньги несли в класс. И все вместе решали, куда их потратить. Покупали для всего класса одинаковые тетради, карандаши, краски и кисточки для выпуска стенгазет. А ведь еще у классной руководительницы был день рождения. На подарок ей деньги у родителей не просили. Цветов не покупали, букет можно было нарвать в любом палисаднике – все мои одноклассники жили в частных домах с огородами и цветниками. А вот вазу для этих цветов покупали на собственноручно заработанные деньги, те же макулатурные.

Был еще один источник детского заработка – распространение книг. Не каждый житель города имел время и желание регулярно наведываться в книжный магазин. Здесь товар не обязательный – не хлеб и ситец. В книжном магазине нам, школьникам, выдавали новые книги для продажи: детские и взрослые – классическую и современную художественную литературу. Дети были предприимчивые – прежде чем нести книги в люди, прочитывали их сами. И в библиотеку ходить не надо, и есть за что агитировать потенциального покупатели. Перед новым годом распространители получали заказы от соседей – на отрывные календари, коими пользовались в каждом доме. Такие заявки давали гарантированную продажу. Мне казалось, все ребята с удовольствием приобщались к этой книжной торговле. И уж совсем неожиданным и приятным был районный слет, на котором книгоноши получали награды. Однажды мне вручили книгу «Академия пана Кляксы» польского автора Яна Бжехвы. Я ее много раз перечитывала.

Согласитесь, жизнь у пионеров была нескучная. В радиопередаче они готовы были рассказать обо всем, о чем ни спросите. Мне было лет двенадцать, когда меня и нескольких ребят нашей школы пригласили поучаствовать в пионерской радиостраничке. Мы знали, что радиоузел находится в двухэтажном здании почты в центре города, но никогда там не были. Редактор радиовещания провела нас со служебного входа на второй этаж, в самый торец коридора, и открыла дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Одно это предупреждение вызывало гордость и трепет. За обитыми дверями была маленькая каморка с аппаратурой. Из нее – еще одна дверь, в совсем уж таинственную комнату. Окон в ней не было, все стены обиты плотной черной тканью. Под потолком – не очень яркая лампочка. Этот полумрак закрытого помещения и придавал тайну. Нас усадили на стулья вокруг стола. Посередине поставили большой микрофон. До сей поры такие я видела только по телевизору. Редактор радио объяснила, что студия не похожа на обычную комнату, потому что для записи нужна звукоизоляция. Тогда мы поняли, почему здесь глухая тишина – в помещение не проникало ни одного привычного звука с улицы. Мы немного порепетировали. Пока обговаривали, кто о чем расскажет, отвечая на вопросы ведущей, волнение ушло. Дверь из аппаратной в студию закрыли, над ней загорелось табло «Идет запись…»

Участвовать в радиопередаче мне очень понравилось. Еще больше понравилось слушать свое выступление в повторе, когда семья была в сборе. Кстати, передачи местного радио слушали все. К радиоточке проводного радио было подключено каждое строение. Было достаточно простенького приемника и даже черной тарелки, какие использовали еще до и во время войны. Местное радио не просто слушали, но и любили, хотя передачи были незатейливыми. Зато можно было узнать новости о знакомых людях, о событиях, свидетелем или участником которых был. А то и свой голос услышать, зная при этом, что его слышат тысячи людей по всему району. Такую радость от своего голоса в эфире испытала и я. Для двенадцатилетнего ребенка – сильные эмоции.

Глава 2

Детские фантазии о взрослой жизни

В эти же беззаботные школьные годы – уже далекие от игры в куклы, но одновременно далекие от взрослой жизни – кто-то из многочисленных подруг-одноклассниц дал мне тетрадку. А в ней – изложенная аккуратным девчоночьим почерком душещипательная история. Из нездешней жизни. И имя у героини заморское: не то Эсмеральда, не то чуть понятнее – Эльвира. Судьба брошенной в детстве девочки, нищенки, ставшей красавицей. Любовь богатого юноши, надежды на счастливую жизнь. Его коварство и обман. Снова нищета. Болезнь родившегося без отца малыша. Спасение, откуда не ожидала… И прочее, прочее, прочее, что вызывало переживание и слезы. На советских телеэкранах мексиканские сериалы «Богатые тоже плачут», «Дикая Роза» и подобные им появились на два десятка лет позднее. В конце шестидесятых годов и телевизоры-то были в редких домах. А юные души жаждали трогательного чтива. Вот и появились эти рукописные литературные творения. Девчонки переписывали подобные истории незатейливого творчества в свои тетради, чтобы насладиться чтением вперемешку со слезами с любое время. Меня чужие сочинения не устраивали. Решила, что запросто могу придумать свое, «оригинальное». Оригинального в моем рассказе было немного: другое имя не то цыганки, не то мексиканки, другие переплетения в судьбе. Но при этом все та же несчастная любовь и счастливый конец.

Произведение переписано в тетрадь и уложено в чемодан, с которым поехала на августовскую смену в пионерский лагерь. Все девчонки из моего отряда перечитали тетрадку во время тихого часа. Я не стала рассказывать, что историю сочинила сама. Было достаточно, что рассказ понравился всем.

Интереса описывать заморские драмы больше не возникло. Жизнь этих стран была за семью печатями. Фантазии на новые сюжетные повороты черпать было не откуда.

Глава 3

Моя фамилия – трехтысячным тиражом

Кто хоть раз добровольно изложил свои мысли на бумаге, зачастую остановиться не может. Заданные учителем школьные сочинения не в счет, даже на свободную тему.

Итак, писать рассказы я не перестала. Сюжеты были по-прежнему выдуманы, но из нашей, советской, жизни. И героями были школьники. В их поступках и чувствах я хорошо разбиралась, сама была из их среды. Нереальным фантазиям здесь было не место. В основе моих рассказов лежали вполне правдивые истории.

Ничего из написанного я никому не показывала. Мое творчество было под секретом. Видимо, ждало своего часа. И этот час настал.

Помимо радио, местные новости мы узнавали из районной газеты. И даже в первую очередь из газеты. Она называлась «Красное знамя» и выходила три раза в неделю. Население в Усольском районе было небольшое – не дотягивало до тридцати тысяч человек. Газета печаталась тиражом почти три с половиной тысячи экземпляров. Среднестатистическая семья состояла из пяти человек: трое детей, как в нашей, было в порядке вещей. А если по одному адресу проживали три поколения, включая бабушку с дедушкой, то выходило и вовсе шесть-семь человек. Получается, что как минимум в каждой второй семье выписывали местную газету. Выписывали «Красное знамя» и мы. Среди пачки ежедневных центральных газет и нескольких журналов она не терялась. В нашей семье все читали местную «сплетницу». (Думаю, такое прозвище люди придумали любя). Мне, школьнице средних классов, газета тоже была интересна. Может, новости о надоях и тонных заготовленной древесины и пропускала мимо, но все, что касалось школьной жизни, было близко. А еще в газете выходили две страницы, которые я принимала по-особенному: «Субботняя страница» и «Литературная страница». Почему их было две, трудно объяснить. И там, и там печатались рассказы и стихи. Рассказы порой были длинные, печатались с продолжением, тем самым подогревали интерес.

Я, самоуверенная семиклассница, решила, что написанные мною рассказы нисколько не хуже. Хватило смелости написать в редакцию письмо, вложить в конверт два рассказа и отправить. Почта в те времена работала исправно. Письма в пределах одного города доставляли за пару дней. Так что редакция газеты была «обрадована» моим отправлением моментально.

8 марта 1969 года. Праздник – Международный женский день, да еще и суббота. Два веских повода для публикации душевного чтива на последней странице газеты. А на ней – мой рассказ! Предваряет его письмо:

«Я учусь в школе имени Гагарина в седьмом классе. В газету пишу впервые. Высылаю вам два небольших рассказа, посвященных светлой ребячьей дружбе. Я не утверждаю, что в моих рассказах правда, просто хочу видеть среди ребят и взрослых таких друзей, о которых я пишу».

Что я могла чувствовать, увидев впервые в газете под своим напечатанным творением подпись «Л. Куприянова»? Восторг! Кстати, эта фамилия была вписана в свидетельство о моем рождении и в этом документе повторялась еще дважды – в строчках со сведениями об отце, Федоре Афанасьевиче, и матери, Анне Семеновне.

В начале следующего месяца принесли извещение на почтовый перевод. Оказывается, за то, что тебя напечатали в газете, еще и деньги платят. Так я познакомилась со словом «гонорар».

Восторг от первых напечатанных в газете строчек и, совсем уж неожиданно, денег за это испытала не я одна. С уверенностью скажу: все будущие журналисты, писатели и поэты подтвердят, что были на их начальном этапе те же эмоции.

Через месяц, 5 апреля, на «Субботней странице» напечатали мой второй рассказ. Когда почтальонка вместе с газетами принесла извещение – гонорар за него, у нас в гостях был сосед, Сережа Скороходов. Мы учились в одной школе, только Сережа в восьмом классе. Он дружил с моими старшими братьями, Валерой и Толей. На нашей улице жило много пацанов. Все они, если не дружили, то точно были приятелями. У них были свои пацанские интересы. До девчонок, да еще младше их, дела вовсе не было. У меня с моими многочисленными подружками хватало своих тем для общения. А тут ко мне проявился неожиданный интерес. Сережа спросил: «А что, за рассказы правда деньги платят?» – «Платят». – «Слушай, я стихи пишу. Давай, ты отправь в газету под своей фамилией, а гонорар поделим». – «Сам отправляй. И гонорар делить не надо будет».

Не знаю, действительно ли Сережа писал стихи, ни одного не читала. В газете под его фамилией ничего не печаталось.

Много десятилетий спустя я перечитала те два моих рассказа. С высоты писательского опыта скажу: вполне приличные сочинения. Уже в тех первых рассказах семиклассницы чувствуется стиль изложения. Сейчас так и хочется кое-что отредактировать, убрать повторы и лишние слова… Однако помещаю два эти рассказа в их первозданном виде.

Когда рядом друг

Ехать на лыжах в горы они договорились еще в субботу. Утром в воскресенье Олег зашел за Олей. Утро было ясное, погода теплая и безветренная. Оля собралась, и они поехали.

Друзья поднялись на самую высокую гору, где был трамплин. Оля посмотрела вниз и испугалась – они стояли так высоко, что было видно все их село.

– Как же я отсюда спущусь? – подумала она.

– Поехали! – крикнул ей Олег и, оттолкнувшись палками, помчался с горы.

Оля закрыла глаза, какая-то сила толкнула ее, и вот девочка уже мчится, только ветер свистит в ушах…

Когда она открыла глаза, то сидела на снегу, а рядом стоял Олег и смеялся:

– Трусиха, вставай быстрей, а то простудишься.

Он помог ей встать и стал отряхивать снег.

– Здорово ты упала, а съехала ничего, для первого раза сойдет. Только не закрывай глаза, а то налетишь на пень, – сказал Олег, и они снова стали подниматься на гору.

Второй раз Оля уже смелее оттолкнулась и съехала, а внизу даже не упала. Потом они еще долго катались.

– А не рискнуть ли нам прыгнуть с трамплина? – с огоньком в глазах сказала Оля.

Когда они подъехали к снежной дорожке, Оля испугалась:

– Я боюсь, Олег.

– А ты не бойся. Когда будешь прыгать, держи ноги вместе и не будь такой рассеянной, – посоветовал он.

– Хорошо! – крикнула девочка и помчалась.

Первый раз она прыгнула удачно. Когда Оля поднялась, Олег все еще стоял.

– А ты, оказывается, не такая трусиха.

– Теперь прыгай ты, я посмотрю и исправлю свои ошибки, – сказала Ольга.

Олег прыгнул, за ним прыгнула Ольга. Она коснулась лыжами земли и, вскрикнув, опустилась на снег. Тут подошел Олег и сказал:

– Вставай, Олененок, что с тобой?

– Ногу больно, наверное, сломала.

– Вставай потихоньку и пойдем домой. Держись за меня, Оля.

Олег поднял ее осторожно и повел по дороге к дому. Они прошли совсем немного, стал падать снег, потом он повалил хлопьями, подул ветер. Минут через десять поднялась вьюга, а до дома было еще далеко.

– Крепись, крепись, ты не должен бросать друга, – подсказывал себе Олег.

– Оставь меня, Олежка!

– Что ты! Не говори так, Оля. Я все равно тебя не брошу, – сказал он и еще с большей осторожностью повел ее.

И они дошли. Усталые, все в снегу, добрались до больницы.

– Спасибо, Олежка. У меня бы никогда не хватило столько силы воли. Ты настоящий друг. Спасибо!

– Что тебе принести? – спросил Олег.

– Ничего не надо, только пусть бабушка принесет дневник.

Ее увели.

На другой день Ольга писала в своем дневнике:

– Третье февраля. А все-таки хорошо прошло воскресенье, если не считать сломанной ноги. А Олежка настоящий друг, не оставил меня, когда ему было трудно… А вот и он пришел…

– Ну, как, Олененок, поживаешь? Все киснешь? Теперь, наверное, и близко к трамплину не подойдешь? – с хитринкой в глазах спросил Олег.

– Нет. Я все-таки научусь прыгать. Как ты. И даже лучше.

– Я никогда и не думал иначе, – улыбнулся ей друг.

Дороже всех даров

Мать умерла, когда Иринке было всего шесть лет. Все это время они жили вдвоем с отцом, но теперь, когда девочка учится в восьмом классе, отец привел в дом мачеху. Она с первого дня невзлюбила Иринку и часто била за пустяки. Девочка стала хуже учиться, была замкнутой. Она хотела рассказать обо всем подругам по классу, но те интересовались только красивыми лентами и модными платьями. Такие все равно не поймут и не помогут, будут только жалеть. Всю тяжесть горя она таила в своем сердце, а ей очень хотелось поделиться с кем-нибудь.

Но вот отец вместе с мачехой уехал в Омск к сестре. Иринка осталась одна. Она радовалась, что хоть теперь поживет спокойно. Девочка экономила деньги на хлебе и ходила в кино. Ведь она так давно не была в белом здании кинотеатра. Одноклассники звали ее с собой, но Ира ходила одна.

В один не по-зимнему теплый день в кинотеатре шел интересный фильм. Все ребята из Ирининого класса пошли смотреть кинокартину. Они звали ее с собой. Но она опять пошла одна. Девочка села на свое место. Ее соседом был юноша лет двадцати. Он спросил ее:

– Почему Вы одна? Все с друзьями и одноклассниками, а у Вас разве нет их?

– Мои подруги сидят на седьмом ряду.

– Почему же Вы не с ними?

– Одной лучше. Никто не мешает смотреть, все радости и беды переживаешь с героями фильма. А мои одноклассницы все время смеются и шепчутся.

– Я тоже не люблю, когда мешают.

Тут погас свет, и на экране появились первые кадры. После сеанса Ирина и ее сосед вышли вместе.

– Я Вас еще никогда не видела в городе, – сказала Ирина.

– Я приехал только вчера вечером, а живу в Ленинграде.

– Ну и как? Понравилось?

– Понравилось! Вас как зовут? – вдруг спросил он.

– Ирина. А Вас?

– Виктор. Можно просто Витя.

– Где Вы сейчас живете?

– В гостинице. Давайте просто на ты.

– Хорошо, Витя.

Вот уже и гостиница. Они попрощались, и Ирина пошла домой, думая о сегодняшней встрече.

На другой день девочка опять пошла в кино: ей очень понравился этот фильм, и она решила еще раз посмотреть его. Был там и Виктор. Он стоял в очереди за билетами. Когда Ирина зашла, он ее увидел, но не подошел. Она же его не заметила и встала в конце очереди. Минут через пять перед ней стоял Виктор с двумя билетами.

– Ирина, я купил для тебя билет, пошли.

– Возьми деньги.

– Нет, нет! Я не возьму.

– Возьмите! Или я не пойду с Вами! – перешла она на Вы.

– Хорошо! – сдался Виктор.

– Настойчивая. С такой не пропадешь, – добавил он.

Тут Иринка вспомнила свою мачеху, ей захотелось обо всем рассказать Вите… И она рассказала, рассказала ему все и спросила:

– Что же мне делать? Нельзя жить так.

– Да-а. Но ты не падай духом. Я поговорю с твоим отцом. Он должен понять. А теперь иди домой, нечего бояться.

– Какой он хороший, – думала Ира, идя домой.

На другой день приехал отец с мачехой. А вечером пришел Виктор.

– Они уже приехали? – спросил он Ирину, открывшую дверь.

– Приехали, – вздохнула девочка.

– Тогда позови отца.

Ирина ушла в комнату. Через минуту к Виктору вышел отец. Ирина не слышала, о чем они разговаривали. Только когда она вышла провожать товарища, Витя сиял:

– Все хорошо, Ирина!

На другой день мачеха собрала вещи и ушла. Навсегда!

– Ты будешь мне писать, правда? А потом опять приедешь сюда?

– Конечно! Ну, прощай, малютка. Ты хороший друг.

– Как хорошо, что я его встретила, – подумала Иринка, смотря вслед уходящему поезду.

Глава 4

С писательством покончено!

Не знаю, кто как, а я к пятнадцати годам чувствовала себя взрослой. Посудите сами, мы вдвоем с отцом построили новый дом. Ну, почти.

Старый дом родители построили еще до моего рождения. Был он маленький – две небольшие комнаты и кухня, совмещенная с прихожей. Последнее для хозяйки, моей мамы, было совсем неудобно. На такое жилище тогда хватило денег. Родители давно хотели переехать в новый дом, копили на него. Однако на хороший дом денег не хватало. Остановились на том, что купили сруб и достраивали дом своими силами два лета. До этого мы жили на окраине города, район назывался «Новострой». В двух кварталах от нашего дома начинались поля пригородного совхоза «Усольский». А новый дом стоял почти в центре – от старого жилища километра два.

Мама боялась высоты. Для нее залезть на строительные леса, когда крыли крышу, было смерти подобно. Мои братья к тому времени окончили школу. Один жил далеко от дома. У другого была своя семья, работа. На леса залезала я и подавала отцу листы шифера, которыми он покрывал крышу. Летом, в каникулы, пока родители были на работе, я пропалывала все грядки в огороде на раз. Возле старого дома огород был небольшой, а новая усадьба насчитывала девять соток земли. Два лета засаживали оба огорода. Сорнякам было где разгуляться.

Школа имени Гагарина была восьмилетней. Всех, кто желал продолжать учебу, переводили в Усольскую среднюю. Она была одна в городе и стояла в центре. Так, из трех классов нашей гагаринской школы скомплектовали один класс, девятый «Б». Букву «А» отдали девятиклассникам родной средней школы. Буквой «В» назвали девятый класс другой восьмилетней школы, из района «Богомолки», с противоположной «Новострою» окраины города.

В начале сентября, когда я пошла в девятый класс, мы переехали в новый дом. Очень удачно. До школы было близко.

К тому времени я окончательно рассталась со своей прежней мечтой о будущей профессии. Классе в пятом-шестом хотела быть учителем математики. Мыслительный процесс над решением многоходовых арифметических задач завораживал. Упрямство только крепло, если решение не находилось сразу. Когда ответ был найден, торжество победы вселялось в детскую душу. Литература тоже нравилась, а еще рисование. Но после первых публикаций в газете математика потеснилась на второе место. Хотя я всю жизнь любила и люблю эту точную науку.

Итак, чтобы работать в газете, надо становиться журналистом. Рассказики, сюжеты которых складывались в юной голове, отставлены в сторону. Журналист должен видеть и излагать факты. Какие достойные обнародования факты могла знать я? Конечно, только из школьной жизни. Однако интересную тему трудно было определить. В редакции районной газеты юных корреспондентов не пестовали, учителя о стремлении будущей журналистки не ведали. Между публикацией моих первых рассказов и настоящей корреспондентской заметкой прошло немало времени.

Десятиклассников с начала учебного года активно привлекали к шефской работе над пионерскими отрядами, учили азам педагогики, а потом еще и сбор вожатых провели. Тема, достойная для описания, подумала я, и в редакцию полетело письмо с заметкой. Заметку напечатали. Но, оказывается, с этого же сбора отправила письмо в газету моя одноклассница Надя Иванова. В редакции поступили мудро: из двух заметок составили общую публикацию и снабдили подзаголовком «Два письма с одного сбора». Однако меня соавторство не устраивало. Эта ситуация еще раз доказала, что никто стремление молодых писак к журналистике в редакции не направлял. Темы по-прежнему разыскивала я сама и общалась с газетой посредством почты. Последняя моя школьная заметка была напечатана на первой странице 1 июня 1972 года, в день первого выпускного экзамена. А рассказывала я в ней о последнем звонке, моем и моих одноклассников.

Глава 5

Московский август

«Справочник для поступающих в вузы» был у каждого выпускника, мечтающего о высшем образовании. Факультеты журналистики были далеко не в каждом вузе, конкурс туда был высоченный. Это я знала. Но, открыв новенький справочник, сделала для себя грустное открытие: на факультет журналистики принимали, как правило, абитуриентов, имеющих стаж работы не менее двух лет. Слова «как правило» означали, что школьникам давали возможность сдавать вступительные экзамены, однако у них был более высокий проходной балл, чем у стажистов. Получить четыре «пятака» на вступительных я бы точно не смогла. Значит, мечта об университете откладывалась на два года. О работе не переживала: в газете печаталось объявление, что в редакцию требуется литсотрудник.

Но мама уговорила меня отправить документы в университет: «Не поступишь, зато узнаешь, что где находится, да как сдавать экзамены. Потом легче будет». Какой вуз выбрать, вопрос не стоял. Конечно, Московский государственный университет. Вместе с аттестатом, характеристикой из школы, медицинской справкой запаковала в конверт свои публикации из газеты и отправила в Москву. Вызов на экзамены пришел. Добираться из нашей уральской глубинки было несложно: ходил прямой поезд Соликамск – Москва. Усольчане садились на него в Березниках. Полтора суток в пути в плацкартном вагоне, и жарким днем я вышла в столице на Ярославском вокзале.

Прямо с дорожной сумкой, набитой учебниками, поехала в центр Москвы – до станции метро «Библиотека имени Ленина», от которой до факультета журналистики на проспекте Маркса было рукой подать. В приемной комиссии выдали экзаменационный лист и направление в общежитие на Ломоносовском проспекте. На факультете объяснили, как туда добраться на метро с пересадкой на троллейбус. Этого было недостаточно, но приветливые москвичи не позволили девушке заблудиться.

Дело было под вечер. Всех прибывших отправляли в огромное помещение на первом этаже. Это был не то актовый, не то читальный зал. На полу расстелены матрасы, на них сидели десятка полтора-два девчонок. Достался матрас и мне рядом с входной дверью. Разговаривали мало, в основном, готовились к экзаменам, уткнувшись в учебники. Я тоже достала учебник. Настроение было препаршивое. В таких условиях что-либо выучить было невозможно. Засыпала на том же матрасе с мыслью: «Зачем приехала?»

Утром комендант общежития быстренько расселила по комнатам всех вчерашних новичков, не забыв проверить наличие экзаменационных листов. Мое вчерашнее уныние улетучилось – я попала в просторную комнату на четверых человек. Наведалась в гости к девчонкам, с которыми познакомилась перед ночевкой в общем зале. Мы все поступали на факультет журналистики, но расписание вступительных экзаменов было разное. Я засела готовиться к сочинению.

На экзамене не было ничего особенного: лист бумаги, ручка, выбирай тему, в которой больше уверен. Оценки вывесят через день, вот и жди, будешь ли допущен к следующему экзамену. В этой неуверенности готовиться к устному по литературе и русскому языку душа не лежала. Пошла навестить свою новую знакомую в соседнюю комнату. Отличница английской спецшколы из города Горький завалила экзамен по английскому языку. Вчера такая уверенная в своем студенческом будущем, она обливалась слезами. Завтра ее ждала бесславная дорога домой. Я была в шоке: если уж после спецшколы большого областного центра заваливают, то мне с провинциальным образованием точно ничего не светит.

Однако за сочинение я получила положительную оценку и продолжила абитуриентский марафон. Конкурс на факультет был огромный. На Москву замахнулись те, у кого в аттестатах было максимум пятерок. Если бы у всех принимали экзамены по-честному, надо было бы всем ставить четыре да пять, а значит, всех зачислять в студенты. Такое невозможно. Задача у преподавателей была срезать как можно больше претендентов. Поняла это на устном экзамене. Отвечаю на вопрос билета. Преподаватель прерывает. Задает вопрос «из другой оперы»: «Когда умер Белинский?». Я растерялась, уставилась в окно аудитории, в котором видны зубцы Кремлевской стены, затуманенные дымом от горящих торфяников. Помню, что родился Виссарион Белинский в 1811 году, прожил 37 лет. Сложить две простые цифры и назвать дату смерти, 1848 год, любительница математики не смогла. Что это: волнение, понимание, что тебя всеми способами хотят завалить? Скорее, все вместе. Больше вопросов у экзаменатора нет. Трояк в экзаменационный лист.

Со своими неважнецкими оценками за первые экзамены была уверена, что не поступлю, но упорно готовилась и сдавала дальше. Я ведь обещала маме попробовать. Экзаменационный марафон растянулся почти на месяц. Для подготовки к каждому предмету отводили по четыре-пять дней. Весь материал не раз был повторен, а мы всей комнатой упорно штудировали учебники: вдруг что-то пропустили, это и попадется в билете. Рядом с общежитием стояли новый магазин «Балатон» и кинотеатр. На венгерские деликатесы в магазине не было денег. А на сеанс в кино жаль было оторвать полтора часа от подготовки к экзаменам. Только поздним вечером, когда спадала духота и чуть рассеивался дым от горящих торфяников, мы распахивали окно, усаживались на подоконник и смотрели в темное небо и освещенные окна соседних домов. Блаженные часы отдыха от учебы перед сном.

По коридорам общежития шлялись вечные абитуриенты, по моим меркам, старички – лет на пять-шесть старше. Абитуриентский стаж как раз этот пяток лет и составлял. Они из года в год приезжали в столицу не столько для того, чтобы поступить учиться, сколько, чтобы месяц погулять по Москве, поселившись в дешевом университетском общежитии. Уловкой этой хвастались. А я, юная провинциалка, смотрела на этих прохвостов широко открытыми глазами.

Никак не рассчитывала, что в Москве придется жить так долго. Деньги заканчивались. Сэкономить можно было только на еде. Между общежитиями стояла студенческая столовая, в которой мы питались. Хлеб там был бесплатный. Мы расплачивались за суп и чай, набирали хлеба – тем и были сыты. Чтобы продержаться до конца экзаменов и купить билет домой, денег не хватало. В Москве жил мой двоюродный брат с женой, сыном и тещей. Школьницей я была у них в гостях на Малой Грузинской. Поехала занимать деньги. Соседи по коммунальной квартире сказали, что мои родственники снимают каждое лето дачу в Подмосковье и еще не возвращались.

В нашей общежитской комнате в середине экзаменов появилась новая соседка. Когда завалившие абитуриенты уезжали, комендант переселяла из полупустых комнат в одну еще державшихся на плаву. Так в нашей комнате и появилась пухленькая красавица из Запорожья Галинка. Не Галя, не Галина, а именно Галинка – так она представилась старожилам нашей комнаты. Галинка была старше нас, только что окончивших школу, работала на радио и шла по конкурсу стажистов. К тому же на отделение радистов конкурс был значительно ниже, чем на нашем газетном. Галинка была уверена, что поступит. И вообще она была, как солнышко – улыбчивая, излучающая доброту. У нее был приятный грудной голос. Она часто смешила нас, демонстрируя свои дикторские навыки на непривычном нашему слуху украинском языке. Галинка, не задумываясь, дала мне, едва знакомой девчонке, взаймы пять рублей – половину стоимости билета на поезд.

Последний экзамен у меня был по немецкому языку. Ничего хорошего я от него не ждала, тем более что иностранный язык не был моей сильной стороной. Но обстановка превзошла все плохие ожидания. В маленькой аудитории набилась куча народу. В ряд сидело несколько экзаменаторов за плотно составленными столами. Когда я села отвечать, справа и слева от меня сдавали экзамен еще два абитуриента. Моя преподавательница задавала вопросы тихим голосом. На фоне шума со всех сторон я не слышала, о чем она спрашивает. Несколько раз попросила повторить вопрос. Потом плюнула на все, отвечала невпопад. В моем экзаменационном листе появился еще один трояк.

Конечно, я не стала ждать зачисления. Понятно, что по конкурсу не прохожу. Уже одно то достижение, что экзамены не завалила. Купила билет на поезд и сразу уехала домой.

Одно приятное воспоминание от тех экзаменов у меня осталось. Готовилась отвечать на устной литературе и русском. В аудиторию зашел старичок. Преподаватели засуетились. По рядам прошел шепоток: «Розенталь». Вот так я увидела легенду, непревзойденного автора учебников по русскому языку и стилистике.

Московский поезд в Березники приходил днем. На автобусной остановке встретила своего одноклассника Сережу Зимовского. Все мальчишки из нашего класса, кроме одного, в институты поступать не стали, готовились через год служить в армии. А чтобы год не терять, поступили в училище. Сережа был зачислен в самое престижное в Березниках техническое училище №47, на слесаря КИПиА. Мы ехали вместе на автобусе до переправы через Каму, на речном трамвае до пристани Усолья. Он донес мою тяжелую сумку до самого дома.

Чтобы не возникало вопросов о моей нынешней фамилии, сразу скажу: через четыре с половиной года я вышла замуж за Сергея Зимовского. Позднее он говорил мне, что очень обрадовался, что я не поступила учиться, не осталась в Москве, а вернулась домой.

Глава 6

Первый рабочий день. Первая получка

Пока я штурмовала Московский факультет журналистики, наша районная газета продолжала взывать о помощи: в июле и августе периодически печаталось объявление, что все еще ищут литсотрудника.

Мне нужно было разобраться со зрением. В десятом классе развилась близорукость. С моей любимой все годы учебы четвертой парты у окна плохо различала написанное на доске. Пришлось перекочевать на свободную первую парту в среднем ряду. В пятницу с утра пошла в поликлинику на прием к окулисту. Летом по врачам народ ходил мало, так что освободилась быстро. Поликлиника была на полпути от моего дома до редакции. Решила дойти до нее и разузнать, как оформляться на работу.

В редакции до этого я никогда не была. Располагалась она в старом городе, в той части, где в семнадцатом веке начали возводить дома и храмы Строгановы и Голицыны. После пуска Камской ГЭС большая часть города была затоплена Камой, возвышенные места остались на большом острове. С Усольем, застроенным позднее, он соединялся мостами, перекинутыми через протоки. В старой части города работали хлебозавод и швейная фабрика, несколько зданий занимало училище, где готовили специалистов для сельского хозяйства, были мелкие предприятия, учреждения, жили люди. Вот здесь и располагалась редакция. Адрес был известен, он печатался в каждом номере газеты: улица Республиканская, дом 14.

Пятница – в газете день выпускной. Все, кто работал над субботним номером, были на месте. Редактор, Игорь Владимирович Скирюк, читал полосы перед подписанием в печать. Зашла в его кабинет, вся из себя такая претендентка на место литсотрудника. Игорь Владимирович, думаю, что-то знал обо мне. Его жена, Лидия Михайловна, была учителем русского языка и литературы в нашем классе последние два года. Игорь Владимирович без колебаний подтвердил, что берет меня литсотрудником:

– Прямо сегодня и начнешь работать.

– Но у меня нет с собой даже паспорта.

– Принесешь в понедельник.

Редактор повел меня в кабинет, где сидели ответственный секретарь Тоня Путько и корректор Маша Леонтьева. Выяснилось, что Маша давно должна была пойти в отпуск, но замены на этот месяц ей не находилось. Редактор нашел во мне палочку-выручалочку. Маша обрадовалась. Тут же стала показывать на готовой к вычитке полосе корректурные знаки. Трудность была в том, что на приеме у окулиста мне закапали лекарство, расширяющее зрачки. Чтобы зрение пришло в норму, требовалось несколько часов. Строки у меня расплывались. В таких условиях заметить опечатки на полосе было сложно. На выходные мне дали с собой справочник корректора. Этот новый учебник в субботу и воскресенье я штудировала с удовольствием.

А в пятницу, в мой первый в жизни рабочий день, я пришла домой после шести часов вечера. Мама с вопросом:

– Ты где была? Мы тебя потеряли.

– На работе, – гордо ответила я.

В понедельник пришла к редактору с паспортом. Аттестат об окончании школы остался в университете. Уезжая, документы из приемной комиссии не забрала. Заказное письмо из Москвы получила только через месяц. Редактору доказательств о моем образовании не потребовалось. Игорь Владимирович собственноручно оформил мне трудовую книжку, сделав в ней запись: 25 августа 1972 года принята на должность литературного сотрудника.

Через неделю новый сюрприз. В редакции деньги работникам выдавали два раза в месяц четко в определенные дни: 15-го числа – аванс, 1-го числа, на следующий после окончания месяца день, – получка. В эти дни вся редакция в сборе. Все довольные разошлись от стола кассира, им по совместительству была машинистка редакции А. Н. Белозерова. Мне сказали: «А ты чего не идешь зарплату получать?». Оказалось, за пять рабочих дней мне причиталось целых 25 рублей. 1 сентября как раз началась подписка на газеты и журналы. Тут же у нашей машинистки заполнила квитанции на подписку на «Комсомольскую правду», ее в нашей семье выписывали давно, и на новое для меня издание – журнал «Журналист», ведь я теперь принадлежала этой профессии.

Пятница, да еще получка – хороший день. Домой через мосты шли всей гурьбой – редакционные и типографские, почти всем было по пути. Напротив поликлиники был продовольственный магазин. Там купила целый килограмм любимых шоколадных конфет «Белочка» – отдала из моей первой зарплаты еще 5 рублей. Домой пришла с таким вот радостным известием и приобретениями.

Денег от первой получки хватило и на то, чтобы отправить долг 5 рублей Галинке. Она мне к тому времени прислала письмо, что в университет на отделение радио поступила, сообщила московский адрес. Мы с ней некоторое время переписывались, а потом общение сошло на нет.

Глава 7

Прикосновение к историческим корням

Пришла пора сказать о том здании, где я начала работать. Это был двухэтажный особняк графа Голицына на берегу Камы. Его построили в 1815—1818 годах. В тот же период в Усолье возводился храм Николая Чудотворца. Автором его проекта стал архитектор Андрей Никифорович Воронихин, который построил в Санкт-Петербурге Казанский собор, ставший символом победы в Отечественной войне 1812 года. Уроженец Усолья, знаменитый архитектор Воронихин построил храм и на своей родине. Дом усадьбы Голицыных близок петербургскому классицизму, поэтому историки предполагают, что проектировали здание архитекторы «воронихинской команды».

У меня нет цели подробно рассказать об истории старого Усолья и его построек. Кому интересно, обратятся к документальным источникам. Я же пишу о своих впечатлениях. Забегая вперед, скажу, что усадьбу Голицыных после выезда редакции и типографии отдали музею, а вместо улицы Республиканской на адресной табличке значится: «ул. Спасская, 14».

Второй этаж здания занимали городской архив и редакция. Чтобы понять, как учреждения делили площадь, посмотрим на фасад со стороны реки. Всего здесь девять окон, три по центру выходят на балкон. Шесть окон слева, включая балконные, – наши. С торца еще по шесть окон, ну и во двор, где вход в здание, тоже девять – полная симметрия.

Маленький кабинет ответсека и корректора, где я начинала работать, был угловым, двумя окнами смотрел по двор, двумя – на Спасо-Преображенский собор, давно заброшенный, но очень красивый. В конце ХХ века его передали церкви, отреставрировали, там снова начались службы. Потому и улица называется Спасская.

Из нашего кабинета дверь выходила в коридор, где у единственного узкого окна стоял рабочий стол машинистки. Напротив нашей двери был вход в большой редакторский кабинет. Еще один большой кабинет имел отдельный вход – напротив лестницы, ведущей с первого этажа. Здесь работали заместитель редактора и сотрудники двух основных отделов – промышленности и сельского хозяйства.

Первый этаж особняка Голицыных занимала типография – огромное помещение прямо под редакцией газеты. Окна здесь были меньше, чем на втором этаже, и стены казались гораздо толще, а может, они и на самом деле толще. Одним словом, создавалось впечатление основательности и защищенности.

Во дворе усадьбы стояло одноэтажное здание. Здесь были и гараж, и мастерская для редакционной машины – старенького ГАЗика с брезентовым верхом, а также дровенник. Здание отапливалось печами. В нашем кабинете почему-то была печь с плитой, занимала прилично места, вот еще почему кабинет казался маленьким: кроме двух письменных столов в него ничего не входило. Бумаги: оригиналы статей, корректуру, подписанные полосы – складывали на широченные подоконники. Еще одна печь топилась из коридора и обогревала и коридор, и кабинет редактора. В третьем кабинете был свой источник тепла. В штате редакции был истопник. В холодное время года он растапливал печи с раннего утра, чтобы к 9 часам, к началу рабочего дня, в доме было тепло. Думаю, истопник или техничка также исполняли обязанности дворника. Кто-то же чистил зимой длинную дорожку от ограды до входа в здание. Двор у нас был большой.

И еще несколько слов об изменениях в «биографии» самой газеты скажу сейчас, что бы уже больше не возвращаться к исторической теме.

Когда в 1969 году в газете «Красное знамя» появилась моя первая публикация, выходные данные содержали информацию: год издания ХХIV, а в 1972 году – год издания ХVI. Получается, 1945 год – год создания газеты? Или она на десяток лет моложе? На самом деле, не то и не другое.

Местную газету усольчане могли читать вскоре после революции. 1 марта 1918 года вышел первый номер «Известий Усольского исполнительного комитета». Во время Гражданской войны выпуск был приостановлен. За время своего существования газета не раз меняла название: «Смычка», «Ударник», «Ворошиловец»… Однако официальным днем рождения районной газеты считается выход 2 августа 1941 года первого номера газеты «Ворошиловец». Имя она получила от названия Ворошиловского района. Так в 1940 году переименовали Усольский район. В 1957 году району вернули прежнее название – Усольский. И газета сменила имя на «Знамя труда». Наконец, и оно трансформировалось в «Красное знамя». Под ним газета выходила в мою бытность – вплоть до девяностых годов. После слома Советского Союза все «красное», связанное с прошлым, стало не в чести. Районка стала называться прозаически, но точно – «Усольская газета». Но и от этого имени пришлось отказаться, точнее, спрятать его. В 2018 году Усолье потеряло самостоятельность, вошло в состав муниципального образования Березники. Теперь раз в неделю стала выходить газета «Два берега Камы», в котором отводили место новостям правого берега под названием… «Усольская газета».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/chitat-onlayn/?art=70454188) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Лидия Федоровна Зимовская

Повесть «Моя районка» Лидии Зимовской лаконично и точно передает атмосферу в коллективе районной газеты. Здесь за несколько месяцев вчерашняя школьница стала серьезным корреспондентом. Журналисты провинциальных газет советского периода скажут: «У нас было так же». Читатели почувствуют эпоху 70-х годов ХХ века.Лидия Зимовская включила в повесть 3 рассказа из своего сборника «Улыбка сквозь трамвайное окно», поскольку они посвящены коллегам первой газеты, в которой работала автор.

Моя районка

Лидия Федоровна Зимовская

© Лидия Федоровна Зимовская, 2024

ISBN 978-5-0062-5498-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Радио. Начало

Впервые прикоснуться к журналистике мне позволило радио. В моем родном городе Усолье была студия районного радиовещания, впрочем, как и в других райцентрах нашей Пермской области, да и всего необъятного Советского Союза. В штате был только радиоорганизатор. Так официально назывался редактор радио. Помощниками ему становились любители на общественных началах. Порой даже диктор был нештатный, если среди жителей находили красивый голос.

Местное радио было слепком всесоюзного. И хотя выходили передачи раз в неделю, начинались они непременно с новостей – о посеве, сенокосе, уборке урожая, надоях на фермах, лесозаготовке, производстве продукции и тех, кто во всем этом отличился. Были передачи на политическую тему – регулярные отчеты райкома партии, райсовета и райкома комсомола. Были беседы врачей и учителей, агрономов и лесников. Включали песни для передовиков производства и юбиляров, чьи имена были известны в районе. Была у нас и местная «Пионерская зорька» – изредка на радио давали слово детям, чтобы они могли рассказать о школьной жизни. Жизни после уроков, естественно. Интересного было много. Например, шефство над малышней – октябрятами из начальных классов. Сбор металлолома и макулатуры. Тут соревнование между классами шло азартно. У каждого на школьном дворе была своя куча металла. Ее пополняли ржавые железки, от которых подчищали собственный двор. Удачей было притащить старую кровать или батарею отопления. Или тяжелый утюг, если чья-то бабушка согласилась гладить белье электрическим, а чугунный, который разогревался углями, пожертвовать внуку для рекорда по сбору металлолома. Вожделенной цифрой была одна тонна лома, которую стремился собрать каждый класс. Старое железо на приемный пункт увозил грузовик. А вот макулатуру – добытые по всем окрестным домам ненужные газеты и журналы – пионеры сначала собирали в классе, а затем тащили к старьевщику. И сразу получали за нее деньги. И хотя рядом с пунктом приема стоял продуктовый магазин с разными вкусностями, деньги несли в класс. И все вместе решали, куда их потратить. Покупали для всего класса одинаковые тетради, карандаши, краски и кисточки для выпуска стенгазет. А ведь еще у классной руководительницы был день рождения. На подарок ей деньги у родителей не просили. Цветов не покупали, букет можно было нарвать в любом палисаднике – все мои одноклассники жили в частных домах с огородами и цветниками. А вот вазу для этих цветов покупали на собственноручно заработанные деньги, те же макулатурные.

Был еще один источник детского заработка – распространение книг. Не каждый житель города имел время и желание регулярно наведываться в книжный магазин. Здесь товар не обязательный – не хлеб и ситец. В книжном магазине нам, школьникам, выдавали новые книги для продажи: детские и взрослые – классическую и современную художественную литературу. Дети были предприимчивые – прежде чем нести книги в люди, прочитывали их сами. И в библиотеку ходить не надо, и есть за что агитировать потенциального покупатели. Перед новым годом распространители получали заказы от соседей – на отрывные календари, коими пользовались в каждом доме. Такие заявки давали гарантированную продажу. Мне казалось, все ребята с удовольствием приобщались к этой книжной торговле. И уж совсем неожиданным и приятным был районный слет, на котором книгоноши получали награды. Однажды мне вручили книгу «Академия пана Кляксы» польского автора Яна Бжехвы. Я ее много раз перечитывала.

Согласитесь, жизнь у пионеров была нескучная. В радиопередаче они готовы были рассказать обо всем, о чем ни спросите. Мне было лет двенадцать, когда меня и нескольких ребят нашей школы пригласили поучаствовать в пионерской радиостраничке. Мы знали, что радиоузел находится в двухэтажном здании почты в центре города, но никогда там не были. Редактор радиовещания провела нас со служебного входа на второй этаж, в самый торец коридора, и открыла дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Одно это предупреждение вызывало гордость и трепет. За обитыми дверями была маленькая каморка с аппаратурой. Из нее – еще одна дверь, в совсем уж таинственную комнату. Окон в ней не было, все стены обиты плотной черной тканью. Под потолком – не очень яркая лампочка. Этот полумрак закрытого помещения и придавал тайну. Нас усадили на стулья вокруг стола. Посередине поставили большой микрофон. До сей поры такие я видела только по телевизору. Редактор радио объяснила, что студия не похожа на обычную комнату, потому что для записи нужна звукоизоляция. Тогда мы поняли, почему здесь глухая тишина – в помещение не проникало ни одного привычного звука с улицы. Мы немного порепетировали. Пока обговаривали, кто о чем расскажет, отвечая на вопросы ведущей, волнение ушло. Дверь из аппаратной в студию закрыли, над ней загорелось табло «Идет запись…»

Участвовать в радиопередаче мне очень понравилось. Еще больше понравилось слушать свое выступление в повторе, когда семья была в сборе. Кстати, передачи местного радио слушали все. К радиоточке проводного радио было подключено каждое строение. Было достаточно простенького приемника и даже черной тарелки, какие использовали еще до и во время войны. Местное радио не просто слушали, но и любили, хотя передачи были незатейливыми. Зато можно было узнать новости о знакомых людях, о событиях, свидетелем или участником которых был. А то и свой голос услышать, зная при этом, что его слышат тысячи людей по всему району. Такую радость от своего голоса в эфире испытала и я. Для двенадцатилетнего ребенка – сильные эмоции.

Глава 2

Детские фантазии о взрослой жизни

В эти же беззаботные школьные годы – уже далекие от игры в куклы, но одновременно далекие от взрослой жизни – кто-то из многочисленных подруг-одноклассниц дал мне тетрадку. А в ней – изложенная аккуратным девчоночьим почерком душещипательная история. Из нездешней жизни. И имя у героини заморское: не то Эсмеральда, не то чуть понятнее – Эльвира. Судьба брошенной в детстве девочки, нищенки, ставшей красавицей. Любовь богатого юноши, надежды на счастливую жизнь. Его коварство и обман. Снова нищета. Болезнь родившегося без отца малыша. Спасение, откуда не ожидала… И прочее, прочее, прочее, что вызывало переживание и слезы. На советских телеэкранах мексиканские сериалы «Богатые тоже плачут», «Дикая Роза» и подобные им появились на два десятка лет позднее. В конце шестидесятых годов и телевизоры-то были в редких домах. А юные души жаждали трогательного чтива. Вот и появились эти рукописные литературные творения. Девчонки переписывали подобные истории незатейливого творчества в свои тетради, чтобы насладиться чтением вперемешку со слезами с любое время. Меня чужие сочинения не устраивали. Решила, что запросто могу придумать свое, «оригинальное». Оригинального в моем рассказе было немного: другое имя не то цыганки, не то мексиканки, другие переплетения в судьбе. Но при этом все та же несчастная любовь и счастливый конец.

Произведение переписано в тетрадь и уложено в чемодан, с которым поехала на августовскую смену в пионерский лагерь. Все девчонки из моего отряда перечитали тетрадку во время тихого часа. Я не стала рассказывать, что историю сочинила сама. Было достаточно, что рассказ понравился всем.

Интереса описывать заморские драмы больше не возникло. Жизнь этих стран была за семью печатями. Фантазии на новые сюжетные повороты черпать было не откуда.

Глава 3

Моя фамилия – трехтысячным тиражом

Кто хоть раз добровольно изложил свои мысли на бумаге, зачастую остановиться не может. Заданные учителем школьные сочинения не в счет, даже на свободную тему.

Итак, писать рассказы я не перестала. Сюжеты были по-прежнему выдуманы, но из нашей, советской, жизни. И героями были школьники. В их поступках и чувствах я хорошо разбиралась, сама была из их среды. Нереальным фантазиям здесь было не место. В основе моих рассказов лежали вполне правдивые истории.

Ничего из написанного я никому не показывала. Мое творчество было под секретом. Видимо, ждало своего часа. И этот час настал.

Помимо радио, местные новости мы узнавали из районной газеты. И даже в первую очередь из газеты. Она называлась «Красное знамя» и выходила три раза в неделю. Население в Усольском районе было небольшое – не дотягивало до тридцати тысяч человек. Газета печаталась тиражом почти три с половиной тысячи экземпляров. Среднестатистическая семья состояла из пяти человек: трое детей, как в нашей, было в порядке вещей. А если по одному адресу проживали три поколения, включая бабушку с дедушкой, то выходило и вовсе шесть-семь человек. Получается, что как минимум в каждой второй семье выписывали местную газету. Выписывали «Красное знамя» и мы. Среди пачки ежедневных центральных газет и нескольких журналов она не терялась. В нашей семье все читали местную «сплетницу». (Думаю, такое прозвище люди придумали любя). Мне, школьнице средних классов, газета тоже была интересна. Может, новости о надоях и тонных заготовленной древесины и пропускала мимо, но все, что касалось школьной жизни, было близко. А еще в газете выходили две страницы, которые я принимала по-особенному: «Субботняя страница» и «Литературная страница». Почему их было две, трудно объяснить. И там, и там печатались рассказы и стихи. Рассказы порой были длинные, печатались с продолжением, тем самым подогревали интерес.

Я, самоуверенная семиклассница, решила, что написанные мною рассказы нисколько не хуже. Хватило смелости написать в редакцию письмо, вложить в конверт два рассказа и отправить. Почта в те времена работала исправно. Письма в пределах одного города доставляли за пару дней. Так что редакция газеты была «обрадована» моим отправлением моментально.

8 марта 1969 года. Праздник – Международный женский день, да еще и суббота. Два веских повода для публикации душевного чтива на последней странице газеты. А на ней – мой рассказ! Предваряет его письмо:

«Я учусь в школе имени Гагарина в седьмом классе. В газету пишу впервые. Высылаю вам два небольших рассказа, посвященных светлой ребячьей дружбе. Я не утверждаю, что в моих рассказах правда, просто хочу видеть среди ребят и взрослых таких друзей, о которых я пишу».

Что я могла чувствовать, увидев впервые в газете под своим напечатанным творением подпись «Л. Куприянова»? Восторг! Кстати, эта фамилия была вписана в свидетельство о моем рождении и в этом документе повторялась еще дважды – в строчках со сведениями об отце, Федоре Афанасьевиче, и матери, Анне Семеновне.

В начале следующего месяца принесли извещение на почтовый перевод. Оказывается, за то, что тебя напечатали в газете, еще и деньги платят. Так я познакомилась со словом «гонорар».

Восторг от первых напечатанных в газете строчек и, совсем уж неожиданно, денег за это испытала не я одна. С уверенностью скажу: все будущие журналисты, писатели и поэты подтвердят, что были на их начальном этапе те же эмоции.

Через месяц, 5 апреля, на «Субботней странице» напечатали мой второй рассказ. Когда почтальонка вместе с газетами принесла извещение – гонорар за него, у нас в гостях был сосед, Сережа Скороходов. Мы учились в одной школе, только Сережа в восьмом классе. Он дружил с моими старшими братьями, Валерой и Толей. На нашей улице жило много пацанов. Все они, если не дружили, то точно были приятелями. У них были свои пацанские интересы. До девчонок, да еще младше их, дела вовсе не было. У меня с моими многочисленными подружками хватало своих тем для общения. А тут ко мне проявился неожиданный интерес. Сережа спросил: «А что, за рассказы правда деньги платят?» – «Платят». – «Слушай, я стихи пишу. Давай, ты отправь в газету под своей фамилией, а гонорар поделим». – «Сам отправляй. И гонорар делить не надо будет».

Не знаю, действительно ли Сережа писал стихи, ни одного не читала. В газете под его фамилией ничего не печаталось.

Много десятилетий спустя я перечитала те два моих рассказа. С высоты писательского опыта скажу: вполне приличные сочинения. Уже в тех первых рассказах семиклассницы чувствуется стиль изложения. Сейчас так и хочется кое-что отредактировать, убрать повторы и лишние слова… Однако помещаю два эти рассказа в их первозданном виде.

Когда рядом друг

Ехать на лыжах в горы они договорились еще в субботу. Утром в воскресенье Олег зашел за Олей. Утро было ясное, погода теплая и безветренная. Оля собралась, и они поехали.

Друзья поднялись на самую высокую гору, где был трамплин. Оля посмотрела вниз и испугалась – они стояли так высоко, что было видно все их село.

– Как же я отсюда спущусь? – подумала она.

– Поехали! – крикнул ей Олег и, оттолкнувшись палками, помчался с горы.

Оля закрыла глаза, какая-то сила толкнула ее, и вот девочка уже мчится, только ветер свистит в ушах…

Когда она открыла глаза, то сидела на снегу, а рядом стоял Олег и смеялся:

– Трусиха, вставай быстрей, а то простудишься.

Он помог ей встать и стал отряхивать снег.

– Здорово ты упала, а съехала ничего, для первого раза сойдет. Только не закрывай глаза, а то налетишь на пень, – сказал Олег, и они снова стали подниматься на гору.

Второй раз Оля уже смелее оттолкнулась и съехала, а внизу даже не упала. Потом они еще долго катались.

– А не рискнуть ли нам прыгнуть с трамплина? – с огоньком в глазах сказала Оля.

Когда они подъехали к снежной дорожке, Оля испугалась:

– Я боюсь, Олег.

– А ты не бойся. Когда будешь прыгать, держи ноги вместе и не будь такой рассеянной, – посоветовал он.

– Хорошо! – крикнула девочка и помчалась.

Первый раз она прыгнула удачно. Когда Оля поднялась, Олег все еще стоял.

– А ты, оказывается, не такая трусиха.

– Теперь прыгай ты, я посмотрю и исправлю свои ошибки, – сказала Ольга.

Олег прыгнул, за ним прыгнула Ольга. Она коснулась лыжами земли и, вскрикнув, опустилась на снег. Тут подошел Олег и сказал:

– Вставай, Олененок, что с тобой?

– Ногу больно, наверное, сломала.

– Вставай потихоньку и пойдем домой. Держись за меня, Оля.

Олег поднял ее осторожно и повел по дороге к дому. Они прошли совсем немного, стал падать снег, потом он повалил хлопьями, подул ветер. Минут через десять поднялась вьюга, а до дома было еще далеко.

– Крепись, крепись, ты не должен бросать друга, – подсказывал себе Олег.

– Оставь меня, Олежка!

– Что ты! Не говори так, Оля. Я все равно тебя не брошу, – сказал он и еще с большей осторожностью повел ее.

И они дошли. Усталые, все в снегу, добрались до больницы.

– Спасибо, Олежка. У меня бы никогда не хватило столько силы воли. Ты настоящий друг. Спасибо!

– Что тебе принести? – спросил Олег.

– Ничего не надо, только пусть бабушка принесет дневник.

Ее увели.

На другой день Ольга писала в своем дневнике:

– Третье февраля. А все-таки хорошо прошло воскресенье, если не считать сломанной ноги. А Олежка настоящий друг, не оставил меня, когда ему было трудно… А вот и он пришел…

– Ну, как, Олененок, поживаешь? Все киснешь? Теперь, наверное, и близко к трамплину не подойдешь? – с хитринкой в глазах спросил Олег.

– Нет. Я все-таки научусь прыгать. Как ты. И даже лучше.

– Я никогда и не думал иначе, – улыбнулся ей друг.

Дороже всех даров

Мать умерла, когда Иринке было всего шесть лет. Все это время они жили вдвоем с отцом, но теперь, когда девочка учится в восьмом классе, отец привел в дом мачеху. Она с первого дня невзлюбила Иринку и часто била за пустяки. Девочка стала хуже учиться, была замкнутой. Она хотела рассказать обо всем подругам по классу, но те интересовались только красивыми лентами и модными платьями. Такие все равно не поймут и не помогут, будут только жалеть. Всю тяжесть горя она таила в своем сердце, а ей очень хотелось поделиться с кем-нибудь.

Но вот отец вместе с мачехой уехал в Омск к сестре. Иринка осталась одна. Она радовалась, что хоть теперь поживет спокойно. Девочка экономила деньги на хлебе и ходила в кино. Ведь она так давно не была в белом здании кинотеатра. Одноклассники звали ее с собой, но Ира ходила одна.

В один не по-зимнему теплый день в кинотеатре шел интересный фильм. Все ребята из Ирининого класса пошли смотреть кинокартину. Они звали ее с собой. Но она опять пошла одна. Девочка села на свое место. Ее соседом был юноша лет двадцати. Он спросил ее:

– Почему Вы одна? Все с друзьями и одноклассниками, а у Вас разве нет их?

– Мои подруги сидят на седьмом ряду.

– Почему же Вы не с ними?

– Одной лучше. Никто не мешает смотреть, все радости и беды переживаешь с героями фильма. А мои одноклассницы все время смеются и шепчутся.

– Я тоже не люблю, когда мешают.

Тут погас свет, и на экране появились первые кадры. После сеанса Ирина и ее сосед вышли вместе.

– Я Вас еще никогда не видела в городе, – сказала Ирина.

– Я приехал только вчера вечером, а живу в Ленинграде.

– Ну и как? Понравилось?

– Понравилось! Вас как зовут? – вдруг спросил он.

– Ирина. А Вас?

– Виктор. Можно просто Витя.

– Где Вы сейчас живете?

– В гостинице. Давайте просто на ты.

– Хорошо, Витя.

Вот уже и гостиница. Они попрощались, и Ирина пошла домой, думая о сегодняшней встрече.

На другой день девочка опять пошла в кино: ей очень понравился этот фильм, и она решила еще раз посмотреть его. Был там и Виктор. Он стоял в очереди за билетами. Когда Ирина зашла, он ее увидел, но не подошел. Она же его не заметила и встала в конце очереди. Минут через пять перед ней стоял Виктор с двумя билетами.

– Ирина, я купил для тебя билет, пошли.

– Возьми деньги.

– Нет, нет! Я не возьму.

– Возьмите! Или я не пойду с Вами! – перешла она на Вы.

– Хорошо! – сдался Виктор.

– Настойчивая. С такой не пропадешь, – добавил он.

Тут Иринка вспомнила свою мачеху, ей захотелось обо всем рассказать Вите… И она рассказала, рассказала ему все и спросила:

– Что же мне делать? Нельзя жить так.

– Да-а. Но ты не падай духом. Я поговорю с твоим отцом. Он должен понять. А теперь иди домой, нечего бояться.

– Какой он хороший, – думала Ира, идя домой.

На другой день приехал отец с мачехой. А вечером пришел Виктор.

– Они уже приехали? – спросил он Ирину, открывшую дверь.

– Приехали, – вздохнула девочка.

– Тогда позови отца.

Ирина ушла в комнату. Через минуту к Виктору вышел отец. Ирина не слышала, о чем они разговаривали. Только когда она вышла провожать товарища, Витя сиял:

– Все хорошо, Ирина!

На другой день мачеха собрала вещи и ушла. Навсегда!

– Ты будешь мне писать, правда? А потом опять приедешь сюда?

– Конечно! Ну, прощай, малютка. Ты хороший друг.

– Как хорошо, что я его встретила, – подумала Иринка, смотря вслед уходящему поезду.

Глава 4

С писательством покончено!

Не знаю, кто как, а я к пятнадцати годам чувствовала себя взрослой. Посудите сами, мы вдвоем с отцом построили новый дом. Ну, почти.

Старый дом родители построили еще до моего рождения. Был он маленький – две небольшие комнаты и кухня, совмещенная с прихожей. Последнее для хозяйки, моей мамы, было совсем неудобно. На такое жилище тогда хватило денег. Родители давно хотели переехать в новый дом, копили на него. Однако на хороший дом денег не хватало. Остановились на том, что купили сруб и достраивали дом своими силами два лета. До этого мы жили на окраине города, район назывался «Новострой». В двух кварталах от нашего дома начинались поля пригородного совхоза «Усольский». А новый дом стоял почти в центре – от старого жилища километра два.

Мама боялась высоты. Для нее залезть на строительные леса, когда крыли крышу, было смерти подобно. Мои братья к тому времени окончили школу. Один жил далеко от дома. У другого была своя семья, работа. На леса залезала я и подавала отцу листы шифера, которыми он покрывал крышу. Летом, в каникулы, пока родители были на работе, я пропалывала все грядки в огороде на раз. Возле старого дома огород был небольшой, а новая усадьба насчитывала девять соток земли. Два лета засаживали оба огорода. Сорнякам было где разгуляться.

Школа имени Гагарина была восьмилетней. Всех, кто желал продолжать учебу, переводили в Усольскую среднюю. Она была одна в городе и стояла в центре. Так, из трех классов нашей гагаринской школы скомплектовали один класс, девятый «Б». Букву «А» отдали девятиклассникам родной средней школы. Буквой «В» назвали девятый класс другой восьмилетней школы, из района «Богомолки», с противоположной «Новострою» окраины города.

В начале сентября, когда я пошла в девятый класс, мы переехали в новый дом. Очень удачно. До школы было близко.

К тому времени я окончательно рассталась со своей прежней мечтой о будущей профессии. Классе в пятом-шестом хотела быть учителем математики. Мыслительный процесс над решением многоходовых арифметических задач завораживал. Упрямство только крепло, если решение не находилось сразу. Когда ответ был найден, торжество победы вселялось в детскую душу. Литература тоже нравилась, а еще рисование. Но после первых публикаций в газете математика потеснилась на второе место. Хотя я всю жизнь любила и люблю эту точную науку.

Итак, чтобы работать в газете, надо становиться журналистом. Рассказики, сюжеты которых складывались в юной голове, отставлены в сторону. Журналист должен видеть и излагать факты. Какие достойные обнародования факты могла знать я? Конечно, только из школьной жизни. Однако интересную тему трудно было определить. В редакции районной газеты юных корреспондентов не пестовали, учителя о стремлении будущей журналистки не ведали. Между публикацией моих первых рассказов и настоящей корреспондентской заметкой прошло немало времени.

Десятиклассников с начала учебного года активно привлекали к шефской работе над пионерскими отрядами, учили азам педагогики, а потом еще и сбор вожатых провели. Тема, достойная для описания, подумала я, и в редакцию полетело письмо с заметкой. Заметку напечатали. Но, оказывается, с этого же сбора отправила письмо в газету моя одноклассница Надя Иванова. В редакции поступили мудро: из двух заметок составили общую публикацию и снабдили подзаголовком «Два письма с одного сбора». Однако меня соавторство не устраивало. Эта ситуация еще раз доказала, что никто стремление молодых писак к журналистике в редакции не направлял. Темы по-прежнему разыскивала я сама и общалась с газетой посредством почты. Последняя моя школьная заметка была напечатана на первой странице 1 июня 1972 года, в день первого выпускного экзамена. А рассказывала я в ней о последнем звонке, моем и моих одноклассников.

Глава 5

Московский август

«Справочник для поступающих в вузы» был у каждого выпускника, мечтающего о высшем образовании. Факультеты журналистики были далеко не в каждом вузе, конкурс туда был высоченный. Это я знала. Но, открыв новенький справочник, сделала для себя грустное открытие: на факультет журналистики принимали, как правило, абитуриентов, имеющих стаж работы не менее двух лет. Слова «как правило» означали, что школьникам давали возможность сдавать вступительные экзамены, однако у них был более высокий проходной балл, чем у стажистов. Получить четыре «пятака» на вступительных я бы точно не смогла. Значит, мечта об университете откладывалась на два года. О работе не переживала: в газете печаталось объявление, что в редакцию требуется литсотрудник.

Но мама уговорила меня отправить документы в университет: «Не поступишь, зато узнаешь, что где находится, да как сдавать экзамены. Потом легче будет». Какой вуз выбрать, вопрос не стоял. Конечно, Московский государственный университет. Вместе с аттестатом, характеристикой из школы, медицинской справкой запаковала в конверт свои публикации из газеты и отправила в Москву. Вызов на экзамены пришел. Добираться из нашей уральской глубинки было несложно: ходил прямой поезд Соликамск – Москва. Усольчане садились на него в Березниках. Полтора суток в пути в плацкартном вагоне, и жарким днем я вышла в столице на Ярославском вокзале.

Прямо с дорожной сумкой, набитой учебниками, поехала в центр Москвы – до станции метро «Библиотека имени Ленина», от которой до факультета журналистики на проспекте Маркса было рукой подать. В приемной комиссии выдали экзаменационный лист и направление в общежитие на Ломоносовском проспекте. На факультете объяснили, как туда добраться на метро с пересадкой на троллейбус. Этого было недостаточно, но приветливые москвичи не позволили девушке заблудиться.

Дело было под вечер. Всех прибывших отправляли в огромное помещение на первом этаже. Это был не то актовый, не то читальный зал. На полу расстелены матрасы, на них сидели десятка полтора-два девчонок. Достался матрас и мне рядом с входной дверью. Разговаривали мало, в основном, готовились к экзаменам, уткнувшись в учебники. Я тоже достала учебник. Настроение было препаршивое. В таких условиях что-либо выучить было невозможно. Засыпала на том же матрасе с мыслью: «Зачем приехала?»

Утром комендант общежития быстренько расселила по комнатам всех вчерашних новичков, не забыв проверить наличие экзаменационных листов. Мое вчерашнее уныние улетучилось – я попала в просторную комнату на четверых человек. Наведалась в гости к девчонкам, с которыми познакомилась перед ночевкой в общем зале. Мы все поступали на факультет журналистики, но расписание вступительных экзаменов было разное. Я засела готовиться к сочинению.

На экзамене не было ничего особенного: лист бумаги, ручка, выбирай тему, в которой больше уверен. Оценки вывесят через день, вот и жди, будешь ли допущен к следующему экзамену. В этой неуверенности готовиться к устному по литературе и русскому языку душа не лежала. Пошла навестить свою новую знакомую в соседнюю комнату. Отличница английской спецшколы из города Горький завалила экзамен по английскому языку. Вчера такая уверенная в своем студенческом будущем, она обливалась слезами. Завтра ее ждала бесславная дорога домой. Я была в шоке: если уж после спецшколы большого областного центра заваливают, то мне с провинциальным образованием точно ничего не светит.

Однако за сочинение я получила положительную оценку и продолжила абитуриентский марафон. Конкурс на факультет был огромный. На Москву замахнулись те, у кого в аттестатах было максимум пятерок. Если бы у всех принимали экзамены по-честному, надо было бы всем ставить четыре да пять, а значит, всех зачислять в студенты. Такое невозможно. Задача у преподавателей была срезать как можно больше претендентов. Поняла это на устном экзамене. Отвечаю на вопрос билета. Преподаватель прерывает. Задает вопрос «из другой оперы»: «Когда умер Белинский?». Я растерялась, уставилась в окно аудитории, в котором видны зубцы Кремлевской стены, затуманенные дымом от горящих торфяников. Помню, что родился Виссарион Белинский в 1811 году, прожил 37 лет. Сложить две простые цифры и назвать дату смерти, 1848 год, любительница математики не смогла. Что это: волнение, понимание, что тебя всеми способами хотят завалить? Скорее, все вместе. Больше вопросов у экзаменатора нет. Трояк в экзаменационный лист.

Со своими неважнецкими оценками за первые экзамены была уверена, что не поступлю, но упорно готовилась и сдавала дальше. Я ведь обещала маме попробовать. Экзаменационный марафон растянулся почти на месяц. Для подготовки к каждому предмету отводили по четыре-пять дней. Весь материал не раз был повторен, а мы всей комнатой упорно штудировали учебники: вдруг что-то пропустили, это и попадется в билете. Рядом с общежитием стояли новый магазин «Балатон» и кинотеатр. На венгерские деликатесы в магазине не было денег. А на сеанс в кино жаль было оторвать полтора часа от подготовки к экзаменам. Только поздним вечером, когда спадала духота и чуть рассеивался дым от горящих торфяников, мы распахивали окно, усаживались на подоконник и смотрели в темное небо и освещенные окна соседних домов. Блаженные часы отдыха от учебы перед сном.

По коридорам общежития шлялись вечные абитуриенты, по моим меркам, старички – лет на пять-шесть старше. Абитуриентский стаж как раз этот пяток лет и составлял. Они из года в год приезжали в столицу не столько для того, чтобы поступить учиться, сколько, чтобы месяц погулять по Москве, поселившись в дешевом университетском общежитии. Уловкой этой хвастались. А я, юная провинциалка, смотрела на этих прохвостов широко открытыми глазами.

Никак не рассчитывала, что в Москве придется жить так долго. Деньги заканчивались. Сэкономить можно было только на еде. Между общежитиями стояла студенческая столовая, в которой мы питались. Хлеб там был бесплатный. Мы расплачивались за суп и чай, набирали хлеба – тем и были сыты. Чтобы продержаться до конца экзаменов и купить билет домой, денег не хватало. В Москве жил мой двоюродный брат с женой, сыном и тещей. Школьницей я была у них в гостях на Малой Грузинской. Поехала занимать деньги. Соседи по коммунальной квартире сказали, что мои родственники снимают каждое лето дачу в Подмосковье и еще не возвращались.

В нашей общежитской комнате в середине экзаменов появилась новая соседка. Когда завалившие абитуриенты уезжали, комендант переселяла из полупустых комнат в одну еще державшихся на плаву. Так в нашей комнате и появилась пухленькая красавица из Запорожья Галинка. Не Галя, не Галина, а именно Галинка – так она представилась старожилам нашей комнаты. Галинка была старше нас, только что окончивших школу, работала на радио и шла по конкурсу стажистов. К тому же на отделение радистов конкурс был значительно ниже, чем на нашем газетном. Галинка была уверена, что поступит. И вообще она была, как солнышко – улыбчивая, излучающая доброту. У нее был приятный грудной голос. Она часто смешила нас, демонстрируя свои дикторские навыки на непривычном нашему слуху украинском языке. Галинка, не задумываясь, дала мне, едва знакомой девчонке, взаймы пять рублей – половину стоимости билета на поезд.

Последний экзамен у меня был по немецкому языку. Ничего хорошего я от него не ждала, тем более что иностранный язык не был моей сильной стороной. Но обстановка превзошла все плохие ожидания. В маленькой аудитории набилась куча народу. В ряд сидело несколько экзаменаторов за плотно составленными столами. Когда я села отвечать, справа и слева от меня сдавали экзамен еще два абитуриента. Моя преподавательница задавала вопросы тихим голосом. На фоне шума со всех сторон я не слышала, о чем она спрашивает. Несколько раз попросила повторить вопрос. Потом плюнула на все, отвечала невпопад. В моем экзаменационном листе появился еще один трояк.

Конечно, я не стала ждать зачисления. Понятно, что по конкурсу не прохожу. Уже одно то достижение, что экзамены не завалила. Купила билет на поезд и сразу уехала домой.

Одно приятное воспоминание от тех экзаменов у меня осталось. Готовилась отвечать на устной литературе и русском. В аудиторию зашел старичок. Преподаватели засуетились. По рядам прошел шепоток: «Розенталь». Вот так я увидела легенду, непревзойденного автора учебников по русскому языку и стилистике.

Московский поезд в Березники приходил днем. На автобусной остановке встретила своего одноклассника Сережу Зимовского. Все мальчишки из нашего класса, кроме одного, в институты поступать не стали, готовились через год служить в армии. А чтобы год не терять, поступили в училище. Сережа был зачислен в самое престижное в Березниках техническое училище №47, на слесаря КИПиА. Мы ехали вместе на автобусе до переправы через Каму, на речном трамвае до пристани Усолья. Он донес мою тяжелую сумку до самого дома.

Чтобы не возникало вопросов о моей нынешней фамилии, сразу скажу: через четыре с половиной года я вышла замуж за Сергея Зимовского. Позднее он говорил мне, что очень обрадовался, что я не поступила учиться, не осталась в Москве, а вернулась домой.

Глава 6

Первый рабочий день. Первая получка

Пока я штурмовала Московский факультет журналистики, наша районная газета продолжала взывать о помощи: в июле и августе периодически печаталось объявление, что все еще ищут литсотрудника.

Мне нужно было разобраться со зрением. В десятом классе развилась близорукость. С моей любимой все годы учебы четвертой парты у окна плохо различала написанное на доске. Пришлось перекочевать на свободную первую парту в среднем ряду. В пятницу с утра пошла в поликлинику на прием к окулисту. Летом по врачам народ ходил мало, так что освободилась быстро. Поликлиника была на полпути от моего дома до редакции. Решила дойти до нее и разузнать, как оформляться на работу.

В редакции до этого я никогда не была. Располагалась она в старом городе, в той части, где в семнадцатом веке начали возводить дома и храмы Строгановы и Голицыны. После пуска Камской ГЭС большая часть города была затоплена Камой, возвышенные места остались на большом острове. С Усольем, застроенным позднее, он соединялся мостами, перекинутыми через протоки. В старой части города работали хлебозавод и швейная фабрика, несколько зданий занимало училище, где готовили специалистов для сельского хозяйства, были мелкие предприятия, учреждения, жили люди. Вот здесь и располагалась редакция. Адрес был известен, он печатался в каждом номере газеты: улица Республиканская, дом 14.

Пятница – в газете день выпускной. Все, кто работал над субботним номером, были на месте. Редактор, Игорь Владимирович Скирюк, читал полосы перед подписанием в печать. Зашла в его кабинет, вся из себя такая претендентка на место литсотрудника. Игорь Владимирович, думаю, что-то знал обо мне. Его жена, Лидия Михайловна, была учителем русского языка и литературы в нашем классе последние два года. Игорь Владимирович без колебаний подтвердил, что берет меня литсотрудником:

– Прямо сегодня и начнешь работать.

– Но у меня нет с собой даже паспорта.

– Принесешь в понедельник.

Редактор повел меня в кабинет, где сидели ответственный секретарь Тоня Путько и корректор Маша Леонтьева. Выяснилось, что Маша давно должна была пойти в отпуск, но замены на этот месяц ей не находилось. Редактор нашел во мне палочку-выручалочку. Маша обрадовалась. Тут же стала показывать на готовой к вычитке полосе корректурные знаки. Трудность была в том, что на приеме у окулиста мне закапали лекарство, расширяющее зрачки. Чтобы зрение пришло в норму, требовалось несколько часов. Строки у меня расплывались. В таких условиях заметить опечатки на полосе было сложно. На выходные мне дали с собой справочник корректора. Этот новый учебник в субботу и воскресенье я штудировала с удовольствием.

А в пятницу, в мой первый в жизни рабочий день, я пришла домой после шести часов вечера. Мама с вопросом:

– Ты где была? Мы тебя потеряли.

– На работе, – гордо ответила я.

В понедельник пришла к редактору с паспортом. Аттестат об окончании школы остался в университете. Уезжая, документы из приемной комиссии не забрала. Заказное письмо из Москвы получила только через месяц. Редактору доказательств о моем образовании не потребовалось. Игорь Владимирович собственноручно оформил мне трудовую книжку, сделав в ней запись: 25 августа 1972 года принята на должность литературного сотрудника.

Через неделю новый сюрприз. В редакции деньги работникам выдавали два раза в месяц четко в определенные дни: 15-го числа – аванс, 1-го числа, на следующий после окончания месяца день, – получка. В эти дни вся редакция в сборе. Все довольные разошлись от стола кассира, им по совместительству была машинистка редакции А. Н. Белозерова. Мне сказали: «А ты чего не идешь зарплату получать?». Оказалось, за пять рабочих дней мне причиталось целых 25 рублей. 1 сентября как раз началась подписка на газеты и журналы. Тут же у нашей машинистки заполнила квитанции на подписку на «Комсомольскую правду», ее в нашей семье выписывали давно, и на новое для меня издание – журнал «Журналист», ведь я теперь принадлежала этой профессии.

Пятница, да еще получка – хороший день. Домой через мосты шли всей гурьбой – редакционные и типографские, почти всем было по пути. Напротив поликлиники был продовольственный магазин. Там купила целый килограмм любимых шоколадных конфет «Белочка» – отдала из моей первой зарплаты еще 5 рублей. Домой пришла с таким вот радостным известием и приобретениями.

Денег от первой получки хватило и на то, чтобы отправить долг 5 рублей Галинке. Она мне к тому времени прислала письмо, что в университет на отделение радио поступила, сообщила московский адрес. Мы с ней некоторое время переписывались, а потом общение сошло на нет.

Глава 7

Прикосновение к историческим корням